ノミは犬にも人にも身近な寄生虫です。日本中に生息しているため、毎日の散歩で犬がノミに感染する可能性もあります。「愛犬がノミに感染したときの症状は?」「予防法はある?」「どうやって見つけるの?」など、飼い主さんの疑問にお答えします。

もくじ

犬がノミに感染することで引き起こされる病気は、次の2つに分けられます。

症状は、病気によって次のように異なります。

ノミに刺されたときに体内に入る、ノミの唾液がアレルギーの原因です。かゆみや赤み、脱毛などの皮膚炎を引き起こし、犬のノミアレルギー性皮膚炎は腰、しっぽ、太ももなど、犬の下半身に症状がでることが多いです。

ノミは人間にも感染する可能性があります。犬に怪しい症状がでてきた、あるいは犬にも人間にもかゆみが出てきた場合は早めに病院を受診しましょう。

ノミが運ぶ代表的な病気が瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)です。犬がノミを誤って食べることで、ノミの中に潜んでいた瓜実条虫が犬の腸に感染します。無症状の場合もありますが、下痢などの消化器症状を示すこともあります。

瓜実条虫は人獣共通感染症であり、人(特に乳幼児)に感染することもあるため注意が必要です。

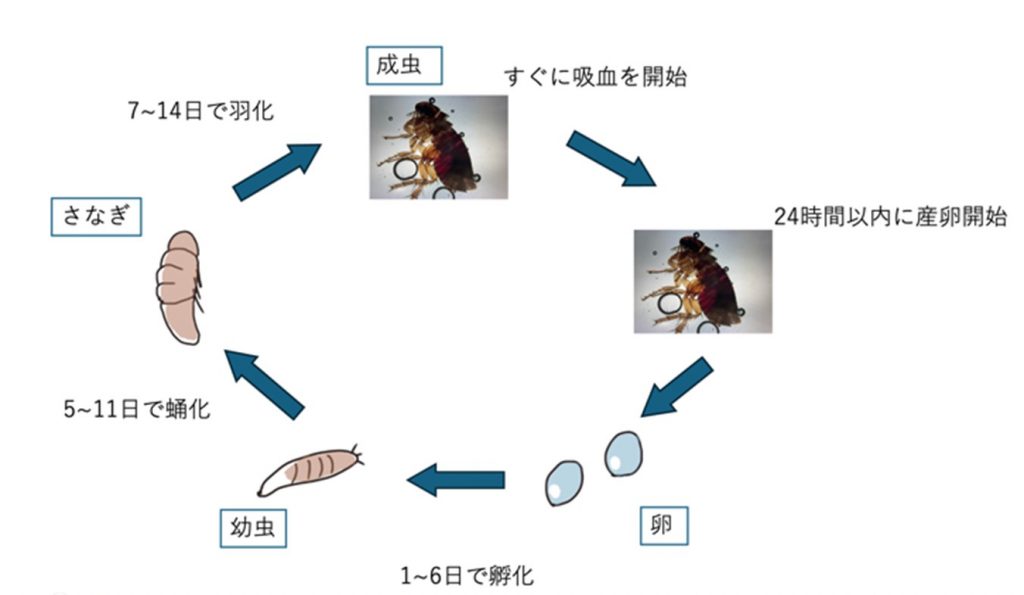

ノミの一生はわずか1か月ほど。短い期間で、卵・幼虫・サナギ・成虫と変化していきます。

メスのノミははじめて吸血してから24時間以内に卵を産みます。卵は床やカーペットなどに落下して孵化(ふか)し、5~11日でサナギになります。サナギの状態で1~2週間経過すると成虫になり、犬や人などを宿主にして寄生して吸血を始めます。早いと寄生して5分以内に吸血を開始することもあります。

ノミには多くの種類があり、現在日本で多いのはネコノミです。見た目は黒く体長2~3 mmほど、気温13℃以上で活発に動き、湿度60~80%のジメジメした環境を好みます。猫はもちろん犬や人などさまざまな動物に感染し、一度感染が成立するとそのままその宿主に寄生し続けます。

動きが素早いため、毛の中に埋もれて見つかりづらいこともあるため注意が必要です。

マダニは2~10mmほどの丸い虫で、皮膚に寄生して吸血をします。ノミと間違われることが多いのですが、ノミと比べて動きは遅く、吸血するとお腹が膨らんで大きくなるのが特徴です。

春から秋にかけて活発に活動するのが一般的ですが、最近は冬でも活動する種類が確認されています。

ノミ同様、噛まれた部位に皮膚炎を引き起こしたり、病気を媒介したりします。マダニが媒介する病気として、日本紅斑熱やライム病などの感染症が知られています。

また近年、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」を引き起こすことが問題視されています。SFTSにかかると、発熱や下痢などの症状が現れ、致死率は6~30%とする報告もあります。

ノミを予防するためには、予防薬を使用し、野良猫や草むらなどノミが潜んでいそうな場所へむやみに近づかないようにしましょう。

また、ノミの予防薬には次のような種類があります。

首の後ろ(肩甲骨の間)の毛をかき分けて垂らすタイプの予防薬です。皮膚の上に垂らされた予防薬は皮脂腺に蓄えられて皮脂とともに放出され、徐々に全身に広がって皮膚の上にとどまり続けます。

予防薬の広がり方や持続時間は種類によって異なりますが、24時間以内に全身に広がり効果は1ヶ月ほど持続するものが多いです。

口から体内へ摂取することで全身に波及するタイプの予防薬で、錠剤やカプセル、おやつタイプなどがあります。全身への広がり方は種類によって変わりますが、早いものでは6時間ほどで予防効果が出始め、1ヶ月ほど効果が持続します。

室内飼いの犬でも散歩で外に出る機会があれば感染するリスクは十分にあります。ほぼ家から出ない犬も、飼い主さんが持ち込む可能性があるため感染リスクはゼロではありません。

室内飼いであっても、予防しておくほうが無難であるといえます。

昨今さまざまな種類のノミ予防薬が販売されており、マダニも同時に予防できるものもあります。ネット上で簡単に購入することも可能ですが、予防効果が不十分だったり副作用がでやすかったりするものも販売されています。

どの予防薬が適切かを飼い主さんが判断することは難しいため、動物病院で相談し愛犬にあった予防薬を選びましょう。

ここでは、一般的によく処方されているスポットオンと経口薬の特徴の違いについて解説しましょう。

徐々に皮膚をつたっていくため、全身に行き届くまで24時間前後かかります。

より早く全身に行き届きやすく、早いものでは6時間ほどで効果を発揮します。

皮膚表面に予防薬が存在するため、ノミが皮膚の表面にくっついたときから効果を発揮します。

ノミが吸血しないと予防効果を発揮しません。

は皮膚表面から広がっていくため、投与後すぐにシャンプーができません。種類にもよりますが、投与後1日ほどはシャンプーを控える必要があります。

シャンプーのタイミングは気にする必要がありません。

吐き戻しなどはみられませんが、含まれる基材によっては、投与した部分がかぶれて皮膚炎を起こす場合もあります。

飲んですぐに吐いてしまうと薬が吸収されず、効果が期待できません。また、食物アレルギーのある犬では、投与後に皮膚のかゆみや嘔吐、下痢などの症状がでることもあります。

薬を嫌がる犬にも与えやすいですが、垂らした部分の毛と薬剤が固まり、しばらくべたつく可能性があります。

口から飲まなければならないため、薬を極端にいやがる犬には投与が困難です。

犬猫用のノミ取りぐしで毛をすくことで、ノミを発見できます。

くしに黒い塊がついたら、濡らしたテッシュにのせましょう。赤く血が滲んできたらノミの糞の可能性があり、ノミが寄生している証拠のひとつになります。

こまめにブラッシングしたりスキンシップをとったりしていると、早い段階でノミやマダニの寄生に気づけることがあります。普段から犬とよく触れ合うようにしましょう。

もしノミが見つかったら、すぐに病院を受診し適切な治療を受けるようにしてください。犬にノミの成虫が寄生していれば、自宅など犬が暮らす環境にも卵、幼虫、サナギが存在する可能性があります。カーペットや布団などに幼虫やサナギが潜んでいることもあるので注意しましょう。

カーペットや布団の洗濯、殺虫剤(くん煙タイプなど)の使用が有効な場合があります。ただし、サナギは薬剤への耐性が高く殺虫剤が効かないこともあります。数週間ごとに殺虫剤を使用しないと駆除できない可能性もあるため、根気よく実施していきましょう。

ノミは皮膚炎だけでなく、さまざまな病気を媒介する怖い寄生虫です。犬だけでなく人にも感染し、症状を引き起こします。一度感染が成立すると家のカーペットなどに潜伏します。特にサナギは薬に対しての耐性が高く、駆除にはかなりの時間がかかります。

これらを防ぐために、しっかりと予防することが重要になります。